科学・芸術・社会の相互作用

(テーマ演習)

担当教員:磯部洋明

Instructor:ISOBE Hiroaki

概要

Abstract

京都市立芸術大学には「テーマ演習」という授業があります。簡単にいえば、学生や教員が発案した自主ゼミみたいなものが正規の授業として認定されるもので、美術学部では3~4回生の間に必ず1回はどれかのテーマ演習を履修する必要があります。大学院生は必須ではありませんが履修はできます。

テーマ演習の一つである「科学・芸術・社会の相互作用」は2018年度から続いています。主な目的は、芸術以外の専門分野を学ぶ他大学の学生と交流してお互いに学び合うことです。お互いの研究室/アトリエを訪問したり、それぞれの研究/制作を紹介したり、一緒に何か作ったり考えたりするワークショップをしたりしています。他大学から参加しているのは担当教員の前職である京都大学の学生さんが多いですが、それ以外の大学からも参加しています。ただし単位互換授業ではないので、他大学から参加している学生さんに単位が出るわけではありません。

授業期間以外にも、LINEグループを作って普段から情報交換や議論をしたり、時々オンラインや対面で集まって話したりしています。授業名に「社会」が入っていることからも分かるように、科学・芸術の価値や評価基準、政治や経済との距離感、ジェンダーギャップやハラスメント、労働条件など、コミュニティのしての科学と芸術が社会との間で抱えている問題に関心を持つ人も多く、そういう話題を議論したり、スピンオフ的に勉強会を開いたりもしています。

期間中のイベントは履修生優先で運営しますが、基本的には授業というよりはゆるやかなコミュニティという雰囲気で、過去の履修生や卒業生も多くがそのままLINEのグループに残って交流を続けていますし、テーマ演習履修前の1,2回生が参加することもあります。

2024年度の活動の様子

2024年度は、京芸の履修生がそれぞれ何か一つ企画をたてて実施するか、または各回の記録を取ってウェブに掲載するための記録を取るということをしました。以下、履修生によるレポートはほぼそのまま掲載しています。

4月25日 鴨川探索

鴨川を散歩するのが毎年の恒例になってきました。2024年度は履修生だけも20人以上と多かったので、半年前(2023年10月)に移転したばかりの崇仁キャンパスから鴨川の右岸と左岸に分かれて北上し、その間に気づいたことを何でもよいのでノートに書き込んでゆくという形でやってみました。

左岸(東側)レポート担当:吉田眞子(ビジュアルデザイン専攻)

2024年4月25日、鴨川でフィールドノートを取る会を行いました。京芸で集合してから鴨川まで歩きます。気温は13時半時点で23度と暖かく、半袖の人と長袖の人が半分ずついるような気温でした。集合してから、まずは川の東側と西側に半分ずつ人を分け、私は東側の記録係になりました。また、京都大学の方が三人参加して下さいました。

今回の鴨川探索では、事前に役割を決めて観察を行うということになっていました。鴨川にいる人々についての観察、生物同定アプリを使用した自然観察、鴨川に設置されているという排除ベンチの観察を含むその他のものについての観察、という三つの役割を東西グループ内で分担します。私がいた東グループでは、小さいスケッチブックに絵やメモで記録する人が多かったです。

塩小路橋から川に降りて出町橋までを目標に歩きます。距離としてはおよそ5kmです。橋から川辺に降りると、皆スケッチを始めます。立ち止まって丁寧に描く人が多く、進行はかなりゆっくりになりました。歩く列も長くなり、最前あたりからは最後尾の人が見えなくなることもありました。西側メンバーとは、初めは並行して進んでいましたが、西側だと一度川辺から上がる必要があったようで、そこで別れることになりました。

日差しが強い日だったので、メンバー達は橋に到着するたびに橋の影で涼みました。多くの橋の下に落書きがありましたが、あまり品のない落書きが無いことに驚きました。学校から離れるにつれて道幅が広くなり、通行人も増えていきます。

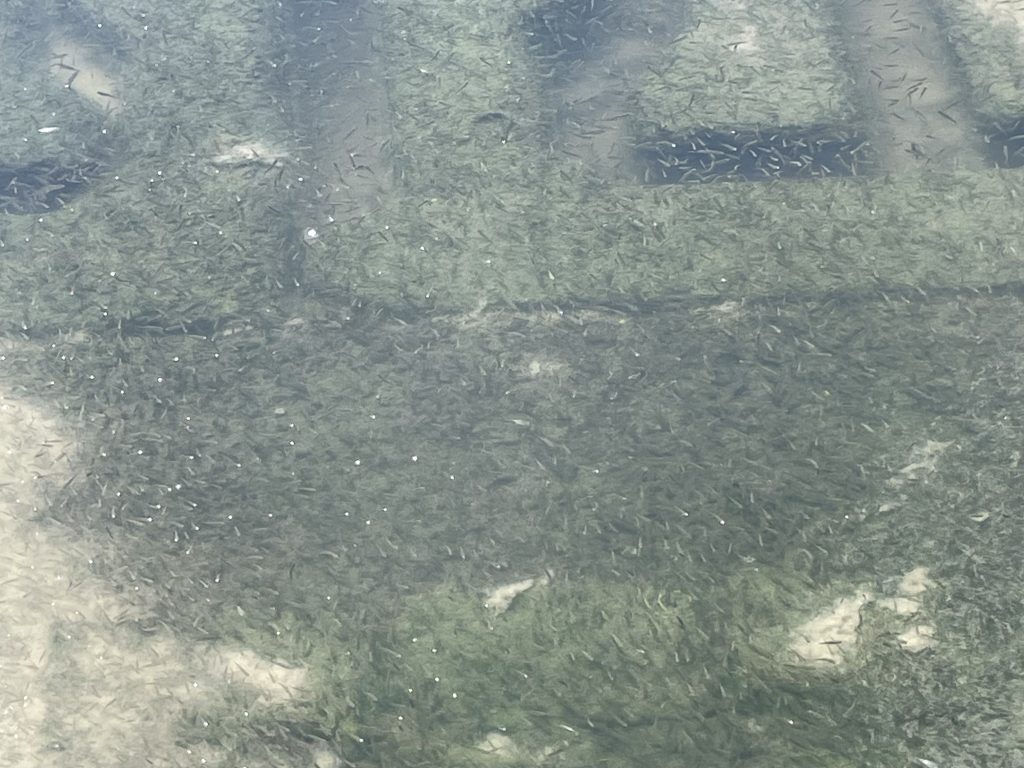

広い川の中洲には鴨が何羽もいて、鴨川という名の通りだと感動を覚えました。鴨だけではなく、サギやトンビなどの鳥や、大量の小魚(何かの稚魚?)もいて、生態系においての鴨川の重要さを実感しました。

五条大橋を過ぎると、初めてベンチを目撃しました。テトリスのブロックのような形をしていて一見オシャレに見えますが、このベンチで寝ることは難しそうです。排除ベンチと言えるかもしれません。

メンバーの中にはゴミ拾いをしてくれている人もいました。ゴミ袋の中にどんどん集めていって、最終的には大量になっていました。

人の多い四条大橋を通り過ぎ、さらに二条大橋を過ぎると、芝生の横にコンクリートで舗装された道ができて歩きやすくなりました。広く自由度の高いベンチも設置されていて、人々は胡座をかいたり子供を座らせたりと様々な座り方をしていたが、屋根のない場所のベンチでした。また、皆の疲労も溜まってきていたので、このあたりから観察しながらではなく普通に歩こうということになりました。

そして丸太町橋に到着すると、ついに排除ベンチらしい排除ベンチを見ることができました。橋の下という涼しく快適な場所にあるのに、誰にとっても不便な形のベンチは妙な存在感がありました。座り心地は痛く、健康な人でもうっかり後ろに滑ってしまいそうになります。寝転んでみようとする人や、快適に寝ようと試行錯誤する人もいました。

ここで、大きな木製の船を台車に乗せた京大生の方々が川に来ました。「乗ってみますか」とのお声がけを頂き、京芸メンバー数人が船に乗って川に漕ぎ出していきました。大きく見えていた船も、川の中心にいくと小さく見えました。私は乗らなかったですが、見ているだけでもとても楽しかったです。

対岸にいた通りすがりの子供達も船に乗せるなどしているうちに、段々と盛り上がってきたので、鴨川の観察はここで終了ということになりました。

鴨川を歩いていると、歩いても歩いても川が続くことに衝撃を受けました。私は兵庫の南に住んでいて、そこは山と海の距離がとても短いのです。海から歩いても、一時間ほどで山に辿り着く川もあります。なので、いつ山に、終わりに着くのだろうかと思ってGoogleマップで調べると、終わりが分かれている上に果てしなく遠く、土地によって、同じ川というものでも全く違う姿をしていることを改めて理解しました。

川を観察しながら歩くことで、ただ歩くだけでは目に入らないような事柄に気づくことができました。川にいる生き物や人々、また川と人々の関わる様子を実際に目で見ることで、川という身近な自然がいかに大切なものであるかを実感しました。

右岸(西側)レポート担当:三浦遥花(漆工専攻)・築地雅楽(漆工専攻)

鴨川は自然だけでなく人にとっても大切な場所です。過ごしやすい今のような季節には散歩する人や川沿いの土手で座って休憩したりランチしたりなどたくさんの人の憩いの場となっていました。そんな環境の中でどうしても目に入ってしまうのが「排除ベンチ」と呼ばれるものです。これは目的を座ることのみに限定し、寝転ぶこと、また長時間居座れないように座り心地をあえて悪くしたものです。この排除ベンチが鴨川沿いには沢山あり、特に雨がたらない橋の下などに多く見られました。

下の写真のうち左側は、四条大橋の下で見られたベンチです。座るところが丸太でできており座ってみてもだんだん痛くなってきて長時間座ることはできず、また背もたれもないのでリラックスすることができません。

右の写真は左のベンチの隣にあったのですが、四角の石があるだけで丸太に比べると座り心地はいいですが、ベンチ同士の距離が遠いため、複数人の場合座ると距離ができるので、皆で休憩したりするのには向いていません。

右の写真は左のベンチの隣にあったのですが、四角の石があるだけで丸太に比べると座り心地はいいですが、ベンチ同士の距離が遠いため、複数人の場合座ると距離ができるので、皆で休憩したりするのには向いていません。

このように鴨川には色々な排除ベンチがありましたが、時期が春ということもあり、そこまで暑くもなかったのでベンチで休憩している人よりも、川沿いの土手などで座っている人が多かったです。

また、人が多く行き交い、憩いの場となっている鴨川ですが、ゴミ箱などがないためゴミもたくさん落ちているのが現状です。その落ちていたゴミをまとめました。

【鴨川で見つけたゴミの種類と数】

不織布マスク(2)・タバコの吸殻(89)・ハッピーターンのゴミ(3)・タバコの箱(3)・袋(18)・ドリンクのカップ(2)・輪ゴム(1)・缶(2)・シリカゲル(1)・金属(2)・ペットボトル(1)・コーヒーフレッシュ(1)・絆創膏の紙(1)・ハンカチ(1)・パンとめるやつ(1)・プラゴミ(4)・目薬(1)・紙コップ(1)・紙(4)・アイスの棒(1)・ストロー(1)・服(1)・黄色のゴミ袋(1)・謎のゴミ(88)

合計24種類230個のゴミが西側に落ちていました。

次に鴨川で見つけた動植物を紹介します。鴨川は、都市の喧騒の中にありながら、四季折々の自然を感じられる貴重な存在です。都市河川としての役割だけでなく、多様な動植物の生息地としても知られています。鳥類や魚類、水生植物から小さな昆虫まで、さまざまな生命が共生するこの場所は、京都の自然の多様性を象徴しています。散策中に私たちが見つけた動植物は以下です。

【鴨川で見つけた植物】

ユウゲショウ・ヨモギ・カラシオ・キュウリグサ・ヒラドツツジ・ノゲシ・オギ・シロツメクサ・ハルジオン・マツバウンラン・ハナカタバミ・ヤエヤマブキ・ヘラオオバコ・マンテマ・オオイヌノフグリ・ムラサキツメクサ・ハルジオン・カタバミ・オオカワヂシャ・アカバナトキワマンサク・コデマリ・ニワトコ・タニウツギ・マツバウンラン・セイヨウアブラナ

【鴨川で見つけた動物・昆虫】

アオサギ・モンシロチョウ・ハシボソガラス・ナミテントウ・トバト・ナガメ・ルリシジミ・ハシボソガラス・マガモ・ナナホシテントウ・ハンゲツオスナキグモ・ハナアブ・アカタテハ・ミシシッピアカミミガメ・トビ・サクラコブアブラムシ・ヤマトフタツメカワゲラ・フタホシヒラタアブ

次に、グラウンディング体験について紹介します。鴨川は、京都市を流れる有名な河川で、多くの観光客や地元の人々に親しまれています。しかし、日常の喧騒から解放され、川のせせらぎや自然に触れ合う方法は一つではありません。以下は、鴨川を裸足で歩いた様子を紹介します。

4月にもかかわらず、アスファルトの上はじっと立っていられないほど暑そうでした。。靴や舗装された道路に守られた生活では、地面の熱や質感、自然の変化を感じる機会が少ないことを実感しました。

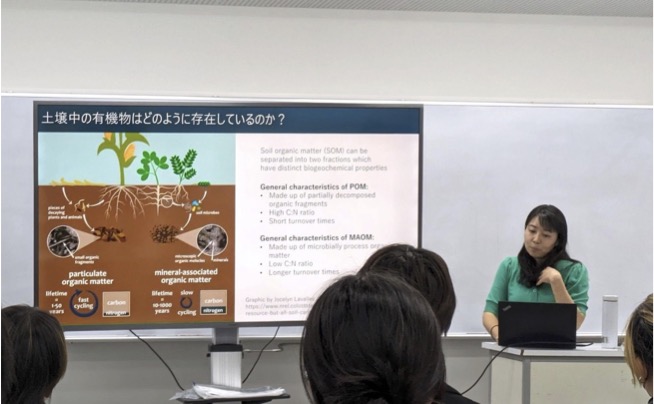

5月9日 研究紹介:京都大学 北川夏子さん

この日は京都大学農学研究科で土壌学の研究をされている大学院生の北川夏子さんにお越しいただき、研究紹介をしていただきました。以下のレポートは北川さんの発表を聞きながらレポート執筆がまとめたものです。内容に誤りなどがあった場合の責任はレポート執筆者および担当教員(磯部)にあります。

レポート担当:西條桜(ビジュアルデザイン専攻)

Wikipediaを見ると「土壌とは、地球上の陸地の表面を覆っている鉱物、有機物、気体、液体、生物の混合物である。」とあるが、土壌の定義は実はあいまいである。

土壌の機能には食糧生産・水循環・物質循環などがある。

有機物は土壌構造の発達を支えており、保水性撥水性や微生物群の多様性維持などの役割がある近年は炭素シンクとして注目されている。炭素を土の中に増やすことで地球温暖化の解決にもつながるかもしれない。

北川さんの一番の興味は脱重合だけではなく、鉱物吸着有機物がおおきく動態に関係しているのではないかということだそうだ。

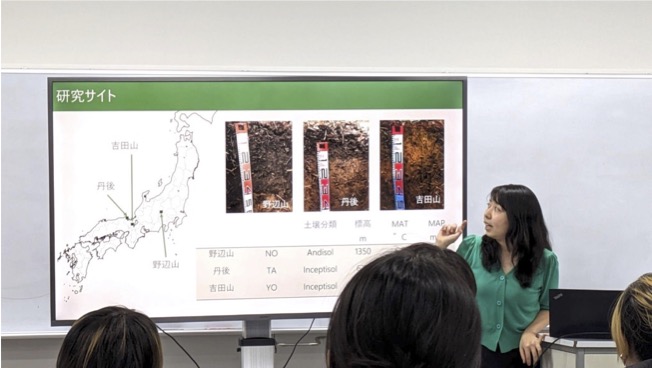

北川さんは日本の土壌とカリフォルニアの土壌の比較をしている。日本の山、カリフォルニアの山まで直接行き、土を掘ってサンプリングをした。

サンプリングしたものを吸着実験する土にクロロホルムで微生物を殺し、アミノ酸を入れて、遠心分離する。また、同位体比の測定機器が重たい酸素がどれほどはいっているかなどを測ってくれる。

火山灰の影響がある無しで結果が変わっていることがわかった。

質問タイム

Q:前の校舎を掃除するとヘドロがでてきました。これは土壌ですか?

A:土って呼んでいいと思います。有機物が入っていることが大事です。

Q:同じ木材でも育った土壌によって性質が異なるってことはありますか?どのくらい変わるのでしょうか?

A:土よりも、日当たりや水環境の方が植生において大事です。水環境と土壌がどっちが先ということはないけれど、水と光と二酸化炭素が植物にとっては大事です。毒のある土壌では育ちにくいということはあります。

Q:実験していた日本の3つの山はどの条件が同じですか?

A:降水量と温帯、植生、PHが同じです。標高は違います。

Q:放射線で汚染された土をすてるとか、養分のなくなった土は廃棄といったことを聞きますが、土って捨てられるんですか?

A:サイクルの中にあるものなので、捨てる必要はないです。自然の中にあれば、土からとった養分を逆に返すことができますが、農業は養分をとるばかりなので廃棄という形になってしまっています。

Q:使えなくなった土っていうのは養分が無くなったものということですか?肥料を混ぜればもう一度使える土にできるということですか?

A地球上の使えなくなった土というのは塩類化したものなどのことを言います。植物にとって害になってしまうということです。使えなくなることって結構ありますが、養分が無くなる程度ならまだ使うことのできる土です。

Q:土葬と火葬のちがいは宗教上のものらしいですが、もしかして土壌の違いだったりしませんか?A:そうなのかもしれないですね!どうなんでしょう。人口密度も関係するかもしれません。

Q:食糧問題が課題ではないと考えたのはなぜですか?

A:人口が増えていることが問題の原因になっているので、食糧問題を解決して永遠に人間を増やし続けることは根本的な問題解決ではないと考えました。

生きている実感をもって生きている人がどれほどいるんだろうと考えたときに、生きる「だけ」のことがいいのか?と疑問に思いました。心が豊かでないといけないと思います。

Q今までやっている食糧問題へのアプローチは対処療法であって、根本的な解決ではないということですか?

Aそういうことです。対処療法を探すだけで終わりたくないと思いました。

Q21世紀に人口のピークがくるから、今この一時期をしのげばいいのかと思っています。

A私が生きているうちにはその程度しかできないとは思っています。資源の戦争が始まるかもしれないから、飢えを見逃すわけにはいかないとも思っています。

Q:食糧を正しく分配するということは、人類にとって何がいいのかって考えずにできることだと思います。

A:たしかに「いい」を定義しないと何も考えられないですね。飢えている人よりも肥満の人の方が多いという事実からも、今ある資源食料を上手く分配する問題というふうに捉えなおしてもいいかもしれません。

研究紹介終了後は北川さんはじめ学外から参加した皆さんと京芸キャンパスツアーをしました。特に陶磁器専攻では「土」に関心を持つもの同士で話が盛り上がっていました。

5月23日 京都美術工芸大学見学

鴨川をはさんで崇仁キャンパスのすぐご近所にある京都美術工芸大学に見学に行かせていただきました。

レポート担当:梅本帆乃香(日本画専攻)

京都市立芸術大学から京都美術工芸大学までは徒歩15分ほど。皆で歩いて向かいます。話をしながら向かうとあっという間に到着しました。

今回は12:20に大学を出発。2024年度現在、京都芸大にはまだ学食がありません。京都美術工芸大学には、京芸には無い温かい食事が出る食堂が存在しているとのことで、皆お腹が空いているのでまずは食堂を訪問しました。出来立てのタイミングは11:30、12:20、12:40あたりの3回だそうです。ちょうど出来立て目安時間に到着しました。

まずは新500円玉に対応してそうな綺麗な券売機で食券を購入。全てのメニューが500円以内という、大学生にはとても助かる価格設定でした。

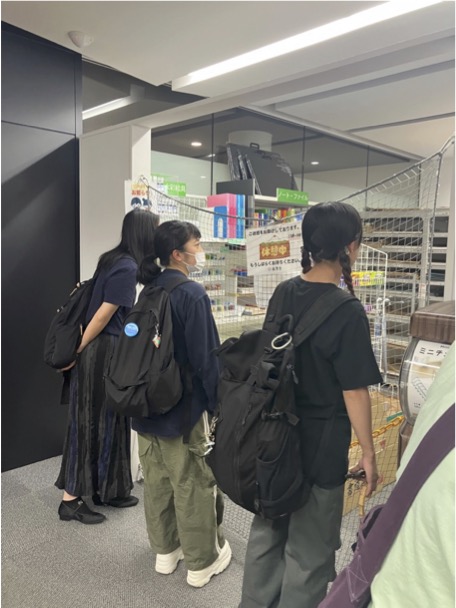

下の写真は食堂に並ぶ京芸生たちです。食堂の職員さんも優しく皆わくわくしていました。学食で談笑しながら温かいご飯を食べている風景は本当に久しぶりで、とても楽しかったです。壁がガラスになっていて、外の風景を眺めながら食べるのも新鮮でした。

私は中華丼を購入しました。お味噌汁付きで390円。量もちょうどよく、美味しくいただきました。学食万歳。

学食でお腹を満たした後は大学内の見学に向かいます。京芸には無い画材屋(しかも画箋堂)があると聞き真っ先に向かいましたが、時間が悪く昼休み中でした。

ガチャガチャが置いてあるのは大学の職員さんの考案で、頻繁にラインナップが変わるので学生にも人気だそうです。

大学は小学校の校舎をリノベーションしたそうで、構造には小学校の面影を感じる箇所が多くありました。

昼休み中の画箋堂を見た後は、漆芸コースの草尾さんの案内の下、工芸領域の制作室を見学しました。特任教授で人間国宝の宮本貞治先生が箸を制作している様子を見ることができ、実際に話を聞くこともできました。漆芸の制作室見学では、草尾さんが制作について詳しく説明をしてくださいました。

工芸領域の見学を終え、先ほど昼休み中だった画箋堂に再度向かいました。昼休み明けで画箋堂は空いていました。京芸とは専攻が異なる為、置いている画材も沓掛校舎時代のものとは異なり、あまり馴染みのない建築関係の画材なども置いてありました。

京都美術工芸大学を今回初めて訪れてみて、学食も画材屋も充実していて羨ましい面もありつつ、工芸領域のお話しを聞いて知らなかったことが沢山あり、とても楽しく見学させていただきました。崇仁校舎から一番近い大学なので、今後も交流などの機会があると嬉しいなと思っています。

6月6日 情報科学芸術大学院大学交流会

岐阜県大垣市にある情報科学芸術大学院大学(IAMAS)は、このテーマ演習のテーマでもある科学と芸術の交差領域がまさに大学全体のテーマとなっている大学院大学です。この日は京芸の漆工専攻を卒業してIAMASに進学した髙岸航平さんが、IAMASの学生さん数人を連れて遊びに来てくれました。IAMASメンバーの研究紹介を聞いたあと、京芸からは構想設計専攻の中原田彩那さんが制作中のアイディアについて発表しました。

6月20日 国土交通省琵琶湖河川事務所および瀬田川洗堰の見学

レポート担当:清田慧(彫刻専攻)

2024年6月20日木曜日。「琵琶湖の水を止めることができる男がいる(*)」ということで国土交通省琵琶湖河川事務所・瀬田川洗堰に見学に行きました。磯部先生のご友人でもある琵琶湖河川事務所長の若公宗敏さんに案内していただきました。

(*) 担当教員注:滋賀の人が京都の人に向かって「琵琶湖の水止めたろか」という京滋地区の定番ネタがあります。国土交通省琵琶湖河川事務所が管理する瀬田川洗堰では琵琶湖から唯一流れ出る瀬田川の水流を管理・調整しており、同事務所の所長は毎日の放流量を確認して決済する責任者にあたります。もちろん、実際には所長が自由な裁量で水を止められるわけではありません。琵琶湖を管理する滋賀県と下流域の自治体の意見を聞きつつ、治水・利水の観点から慎重に流量を調整しているとのことです。安心安全で快適な毎日の生活が成り立たせているインフラとそれを維持管理する仕事について学ぶというのが今回の見学の目的です。

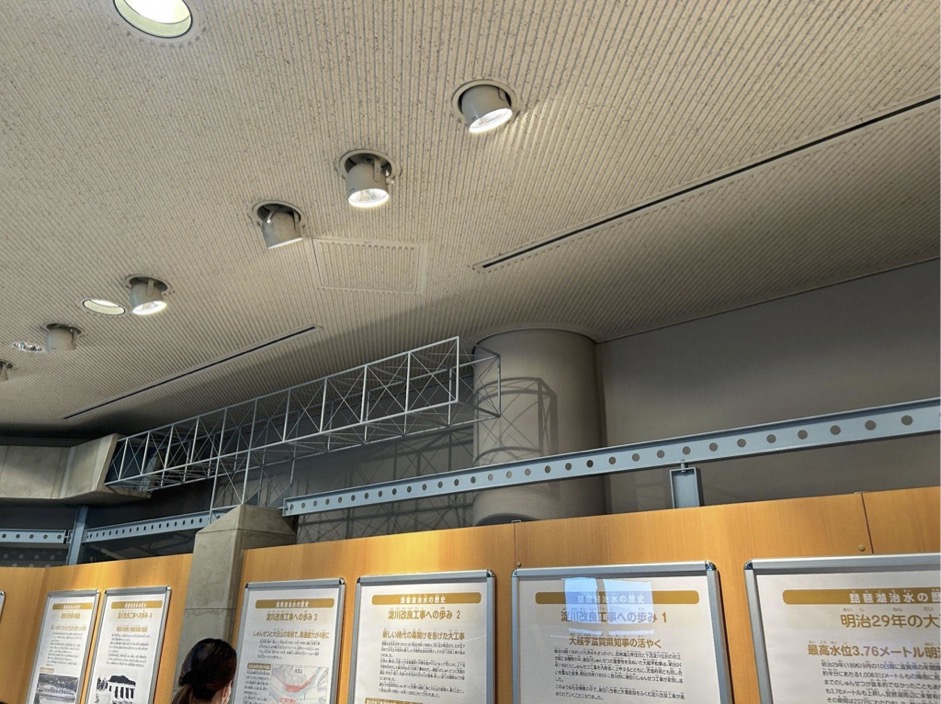

事務所に着くと会議室で瀬田川洗堰の歴史と役目の説明を受けました。かつて淀川・琵琶湖湖岸地域は洪水により相次いで水害が起こっていました。湖岸地域では田植えに多大なダメージを与えていました。明治29年(1896年)には琵琶湖の水位が平均より3.76mも上昇した大洪水が起こりました。237日もの間浸水が続いたそうです。これらの水害は瀬田川の水深が浅いなど水捌けが悪いことが原因でした。明治38年(1905年)瀬田川の浚渫が始まり、流下能力の工場と利水の両立のため南郷洗堰(旧瀬田川洗堰)が設置されました。南郷洗堰は現在の瀬田川洗堰と違い人力で操作していました。全ての門を閉めるのに48時間、開けるのに24時間かかったそうです。

1961年に旧瀬田川洗堰が改築され現在の瀬田川洗堰が建設されました。堰の操作は機械化・電動化され、操作時間も30分と短縮されました。門の数も32門から10門と少なくなりました。1992年にはバイパス水路が完成し、渇水時の細かい放水量の調整が可能になりました。

説明を終えると瀬田川洗堰操作室に案内していただき、見学することができました。操作室にはモニターがたくさんついており、監視カメラで撮影された川の様子や堰の様子が映し出されていました。モニターの他に部屋の真ん中には大きな電子モニターが設置されており、その日の放水量や堰の扉の上がり具合が映し出されていました。職員の方が「門の数に疑問を持った方はぜひうちの事務所に就職してほしい。」と冗談を言っていました。現在の瀬田川洗堰の門は10門あり、旧洗堰の32門より少なくなり1門あたりの幅も大きくなりました。しかし現在の洗堰でも、もし台風や大雨により門の幅より大きい丸太などが流れてくると門に引っかかり水が流れず堰の役割が果たせなくなってしまうそうです。よって現在でも門の数を減らした門の幅を広くする技術開発が求められているそうです。

操作室を後にし、瀬田川洗堰の見学に向かいました。関係者以外立ち入り禁止の場所にも入らせていただきました。この日の堰の門は全開ではありませんでしたが大量の水が流れていて音も凄まじかったです。

最後に併設されている水のめぐみ館 アクア琵琶を訪れました。ここでは旧瀬田川洗堰の人力での操作風景を模した等身大模型や、昔の瀬田川の状況と今の瀬田川の状況の洪水を比較したジオラマ、琵琶湖の治水の歴史をまとめたポスターが展示されていました。 琵琶湖の水位は明治7年(1874年)に開設された鳥居川水位観測所の水位を基準水位と定め観測が始められました。現在は片山水位観測所、彦根水位観測所、大溝水位観測所、堅田水位観測所、三保ヶ崎水位観測所の五地点で観測された水位を平均したものを琵琶湖の水位としています。

洪水の原理や堰の仕組みを模型で理解できて面白かったです。みんな模型よりもモニターに映るナマズのキャラクターに釘付けになっていました。

スピンオフイベント

今年度も、授業以外にテーマ演習(のLINEグループ)のメンバーでスピンオフっぽい活動が色々ありました。一部を紹介します。

6月27日 研究紹介:京都大学 野田昌裕さん

企画担当:糟野日向子(漆工専攻)、波賀南都子(彫刻専攻)、岡田さくら(漆工専攻)

記録・レポート担当:内海摩耶(漆工専攻)

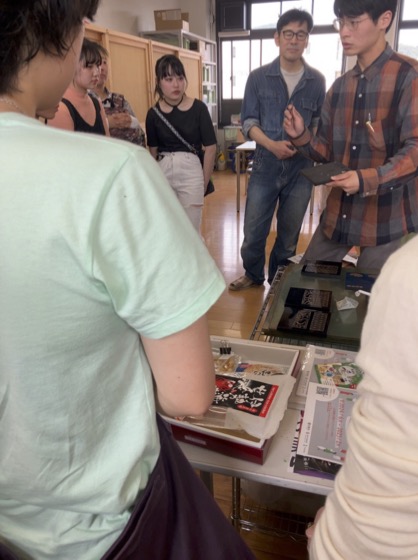

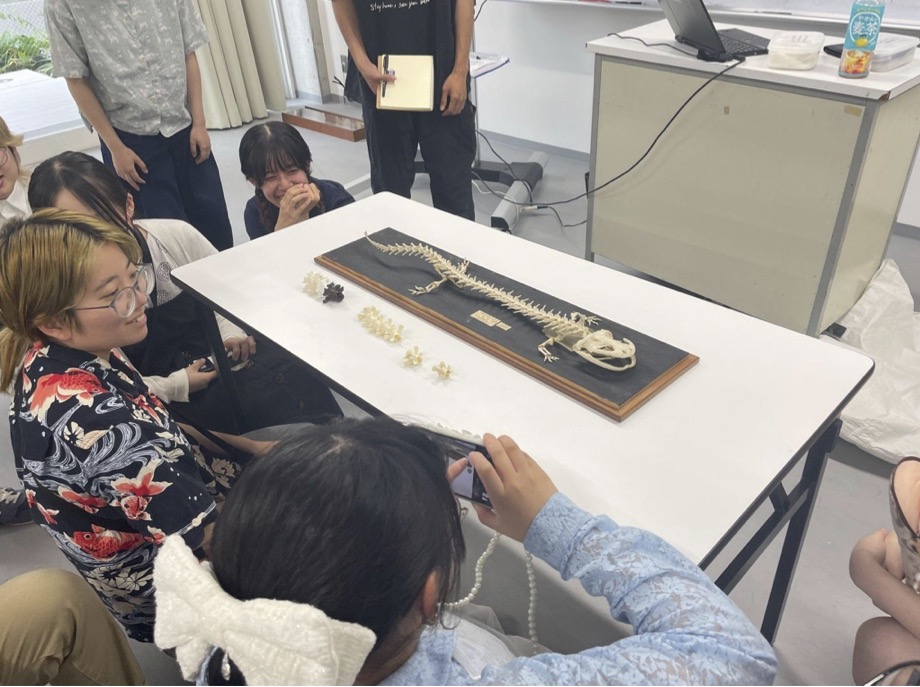

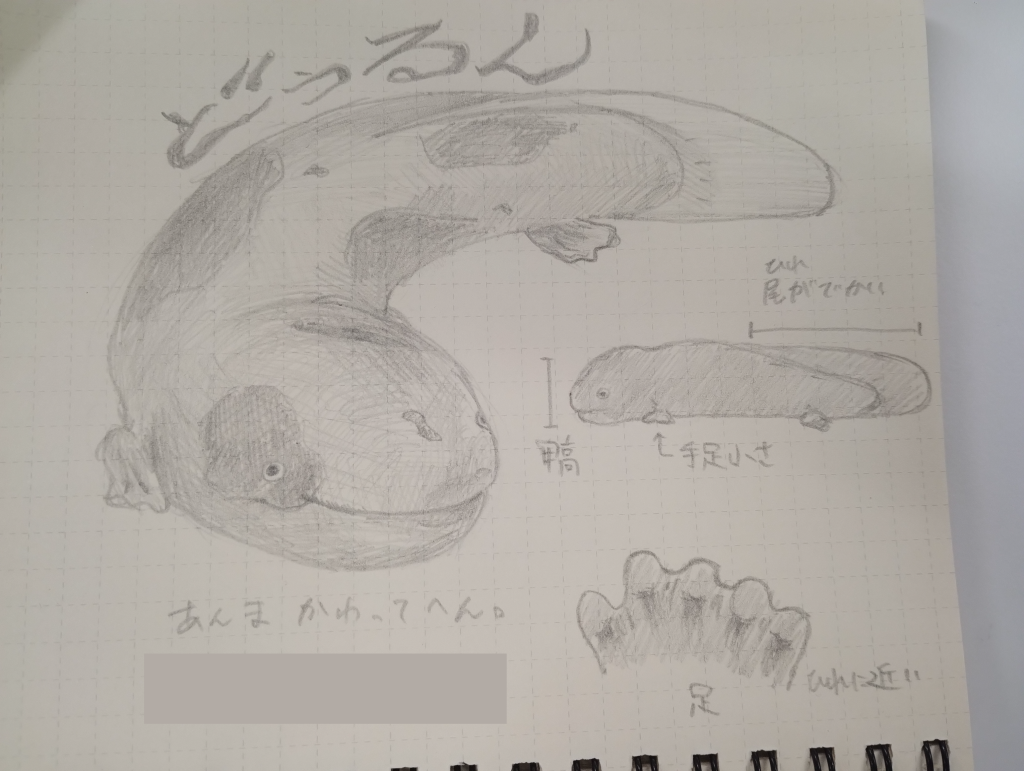

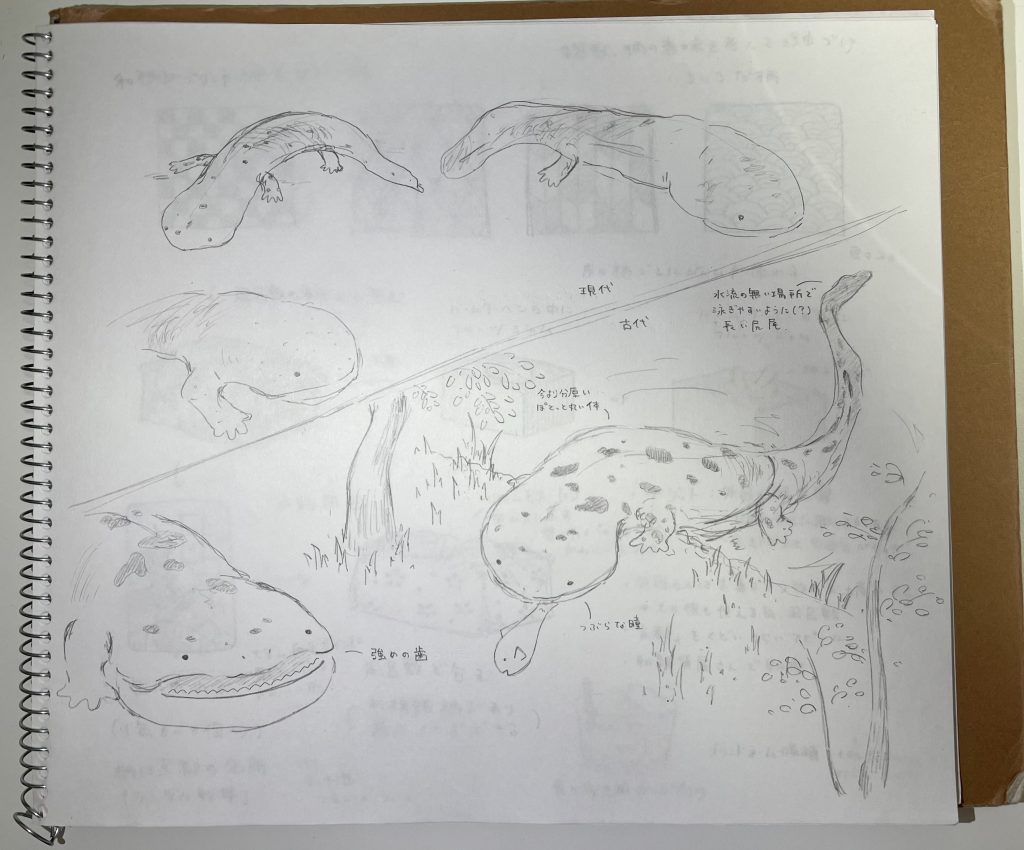

京都大学で古生物を研究している野田昌裕さん(京都大学人間・環境学研究科博士後期課程)によるオオサンショウウオをテーマにした講義をして頂きました。今までの古代から現代にかけてのオオサンショウウオの変化の過程や、化石の発掘、化石からの研究方法などについてお話を伺いました。

中でも、学生たちが1番興味を持ったのはオオサンショウウオの現生種の骨と化石のレプリカ(脊椎)でした。

現代のオオサンショウウオと化石で発掘されたオオサンショウウオの骨を比べてみると脊椎の大きさが違うことに気づきます。

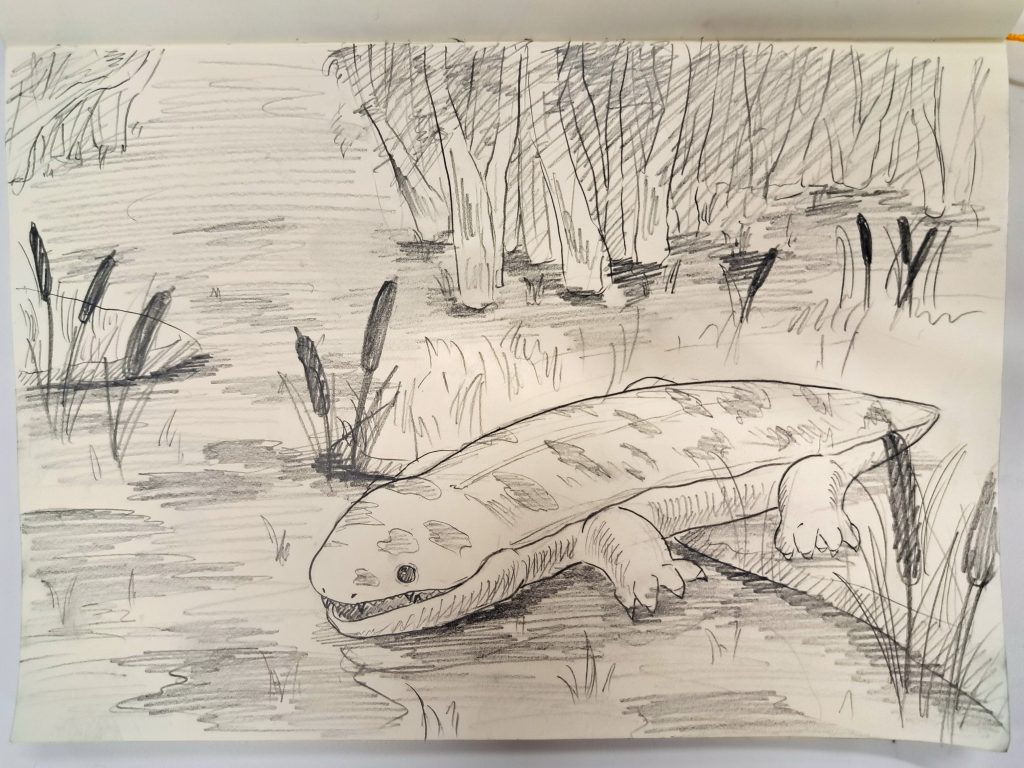

後半は野田さん講義を踏まえての、京芸生側の企画で、講義で聞いたオオサンショウウオの特徴などを踏まえて復元画を描くワークショップが行われました。

)-1024x768.jpg)

)-1024x702.png)

)-1024x768.jpg)

)1-768x1024.jpg)

)-768x1024.png)

)-768x1024.jpg)

)-768x1024.jpg)

)1-768x1024.jpg)

)2-768x1024.jpg)

)-768x1024.png)

-760x1024.jpg)

)-1024x778.jpg)

野田さんは様々な復元画を描く学生たちを見て「自分(野田さん)も復元画を描くことはありますが同じようなものばかりになってしまいがちです。普段古生物に興味のない学生から自分とはまた違った視点で捉えることが出来て良かったです。このようなことが新たな発見に繋がったりするんですよ。」とおっしゃっていました。

7月4日 墨で遊ぶ&授業中の落書き

この日は履修生による企画を2件行いました(そのかわり記録係はなしなのでこの記事は担当教員が書いています)。

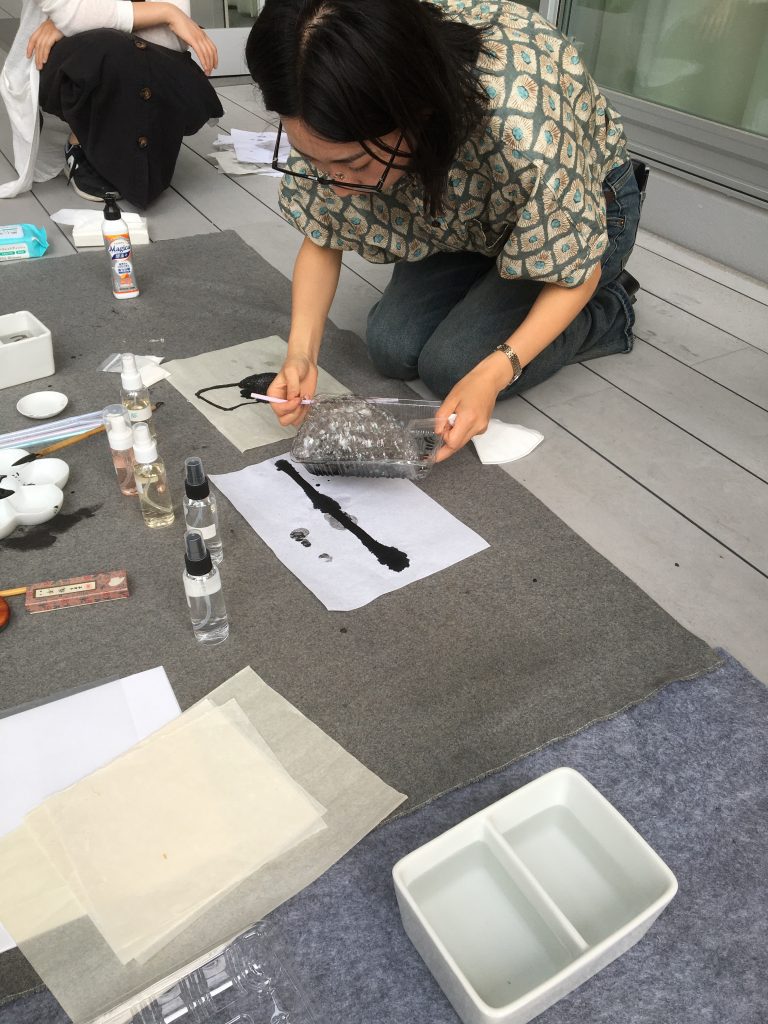

一つは大学院保存修復専攻で水墨画の研究をしている張宏利さんの企画で「墨で遊ぶ」というもの。墨に油、洗剤、重曹、はちみつなどいろいろなものを混ぜてみて、筆で書いたり紙に写し取ったりして様々な表情が出てくるのを楽しみました。

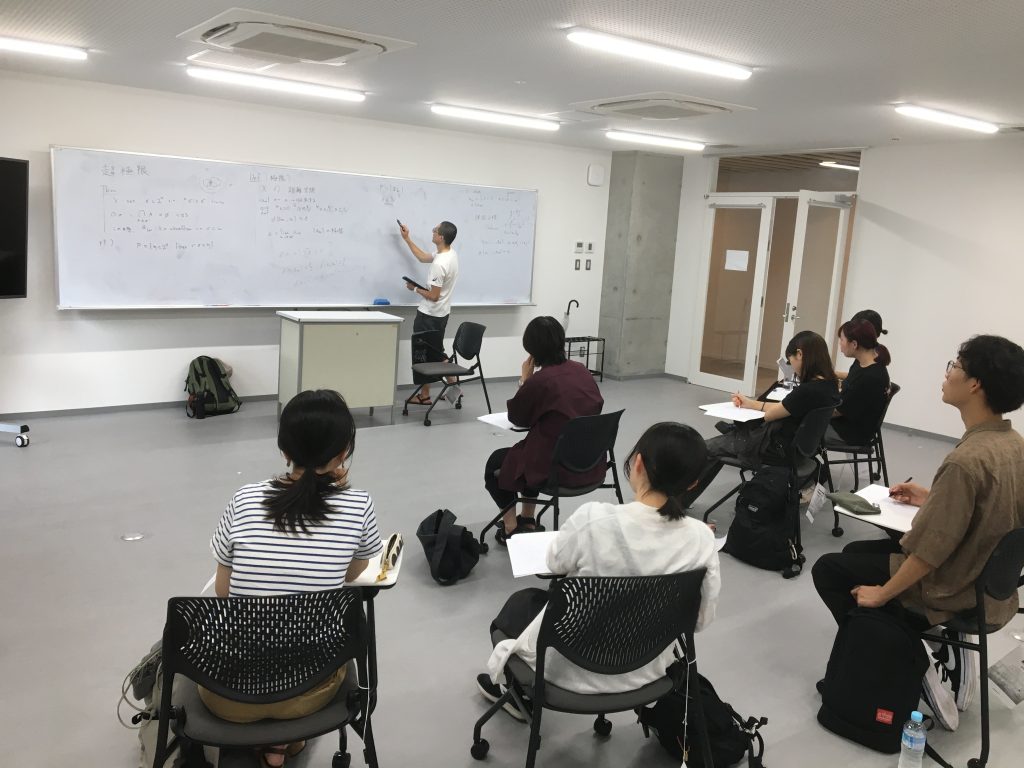

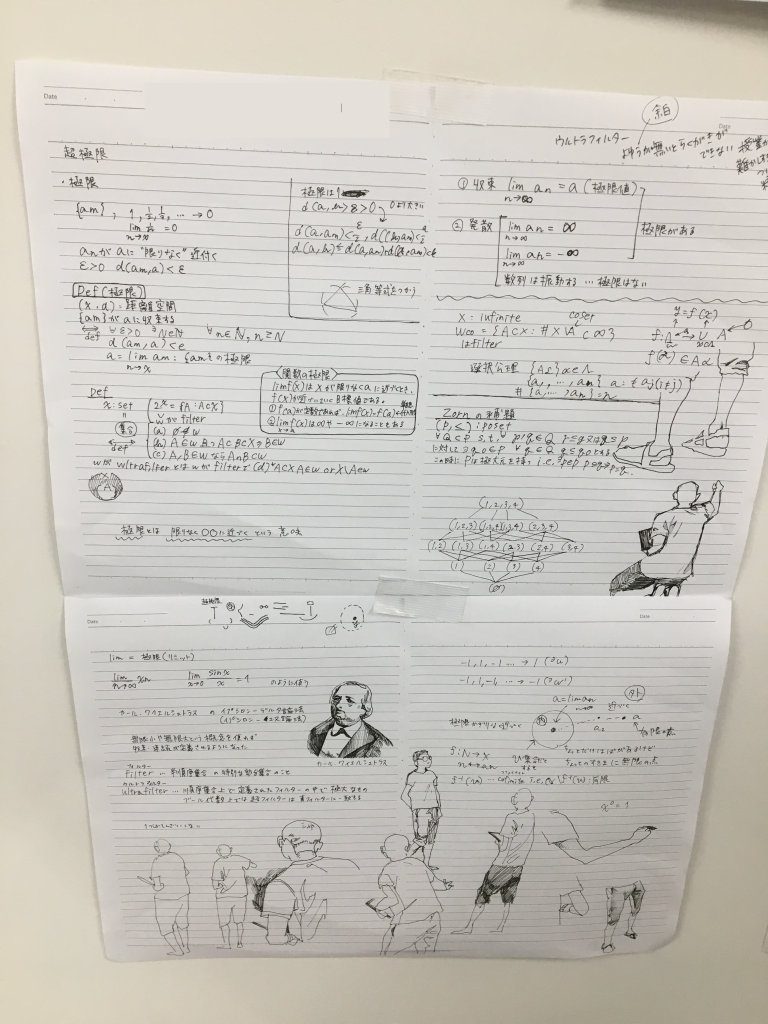

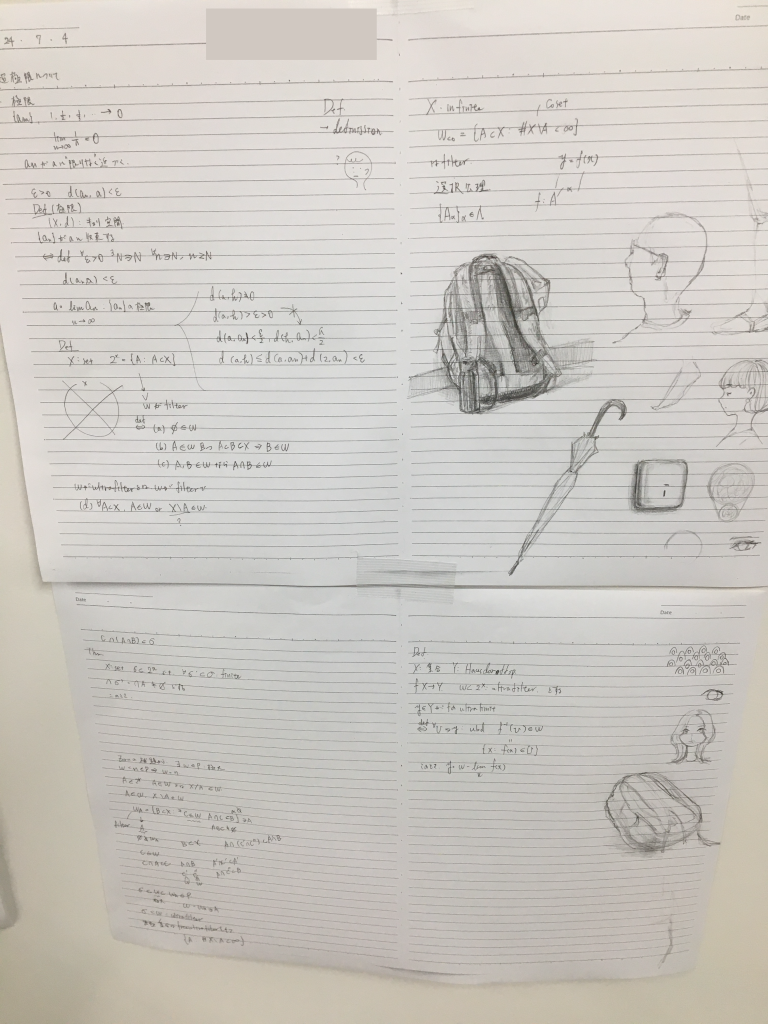

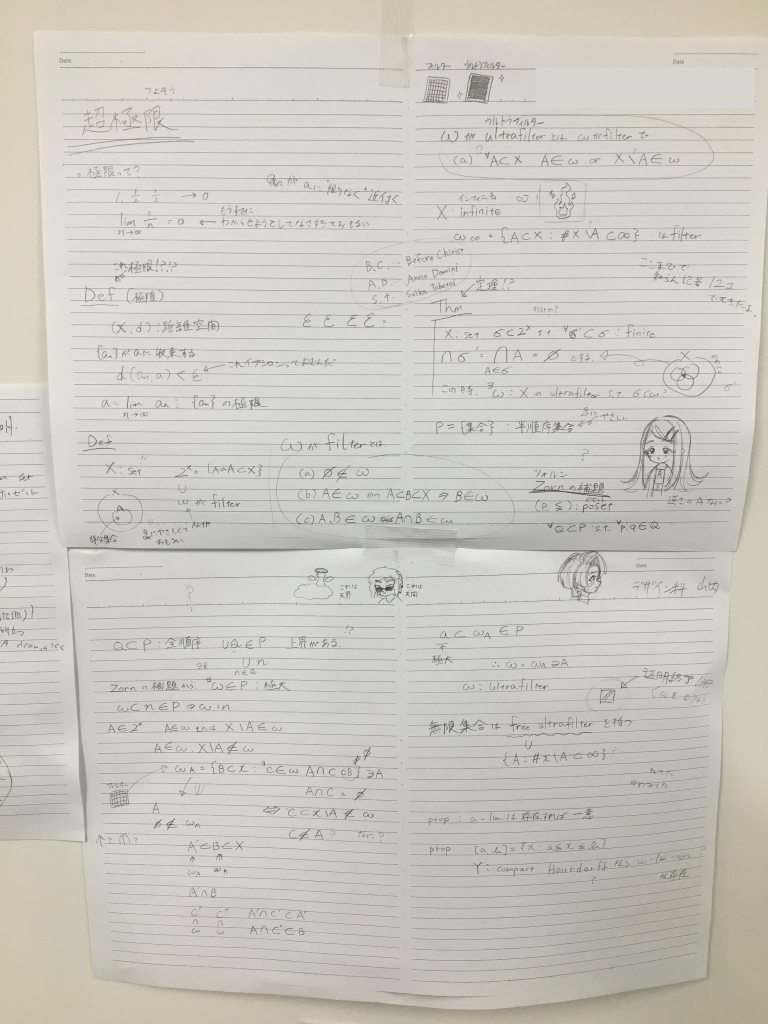

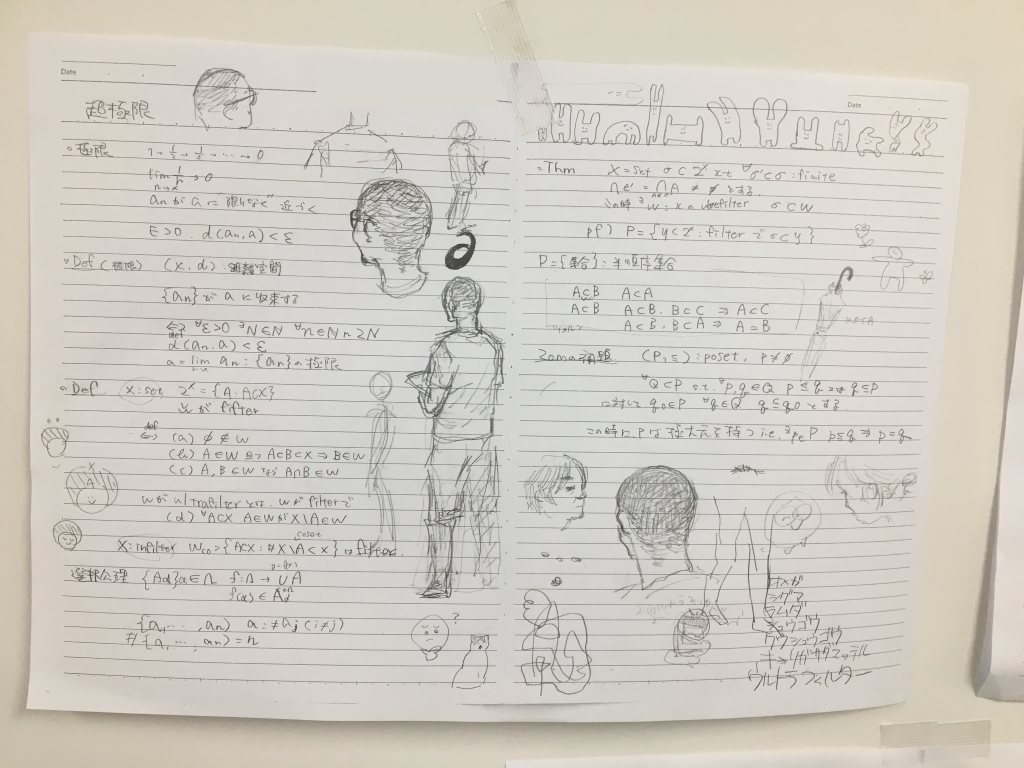

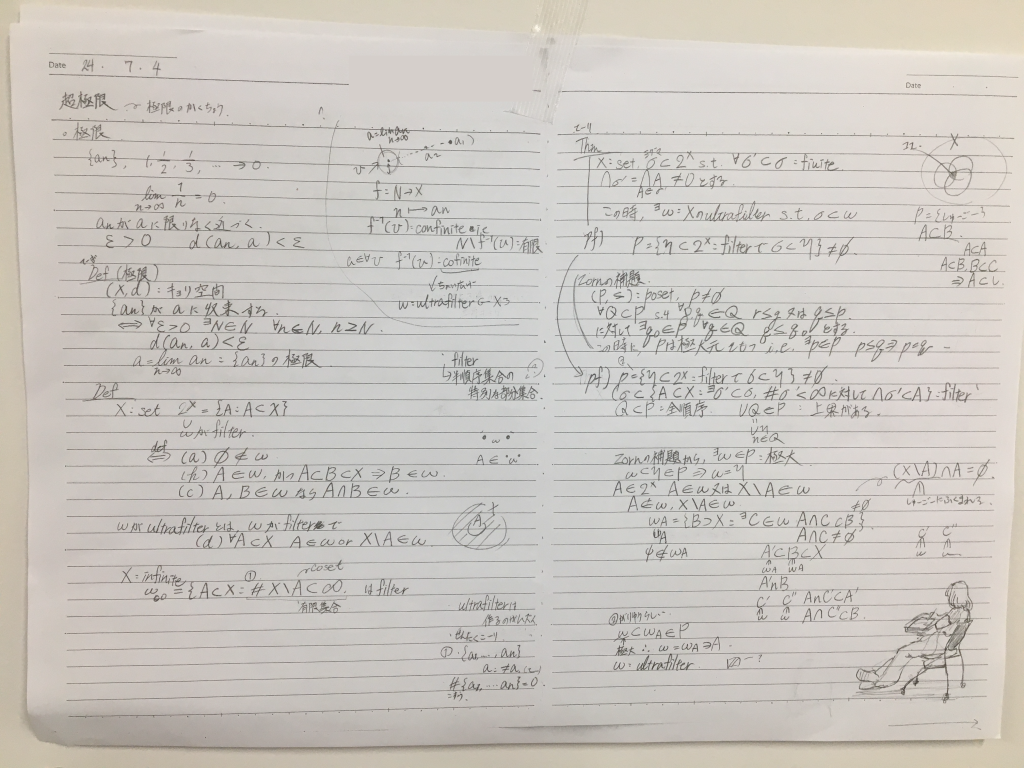

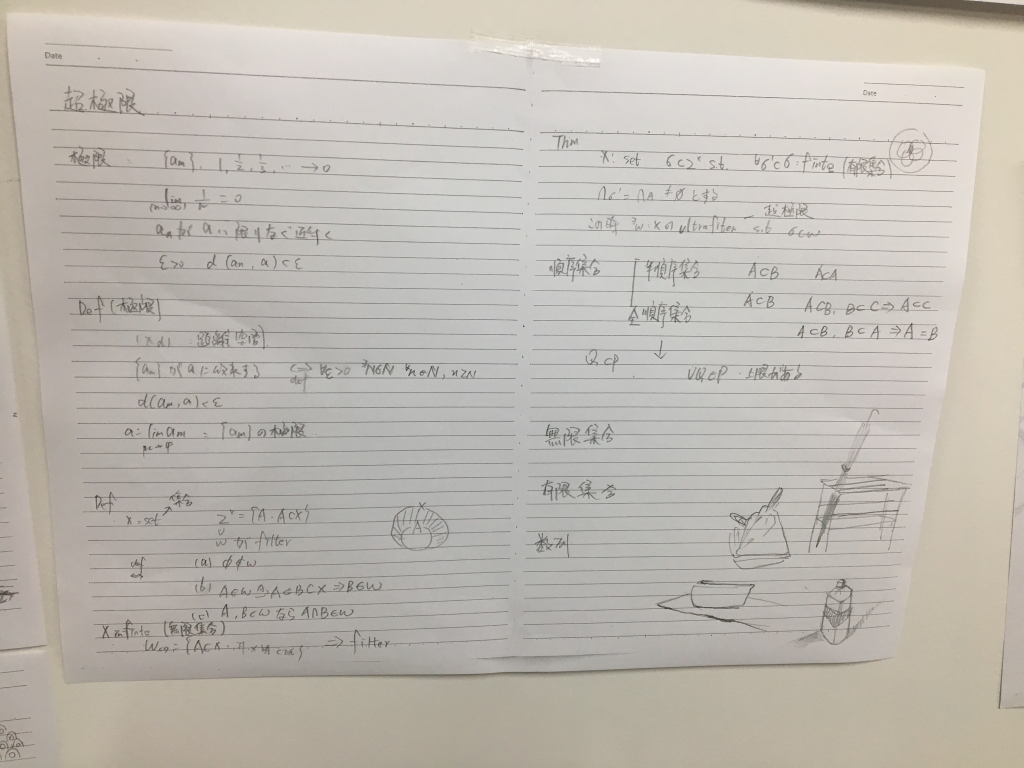

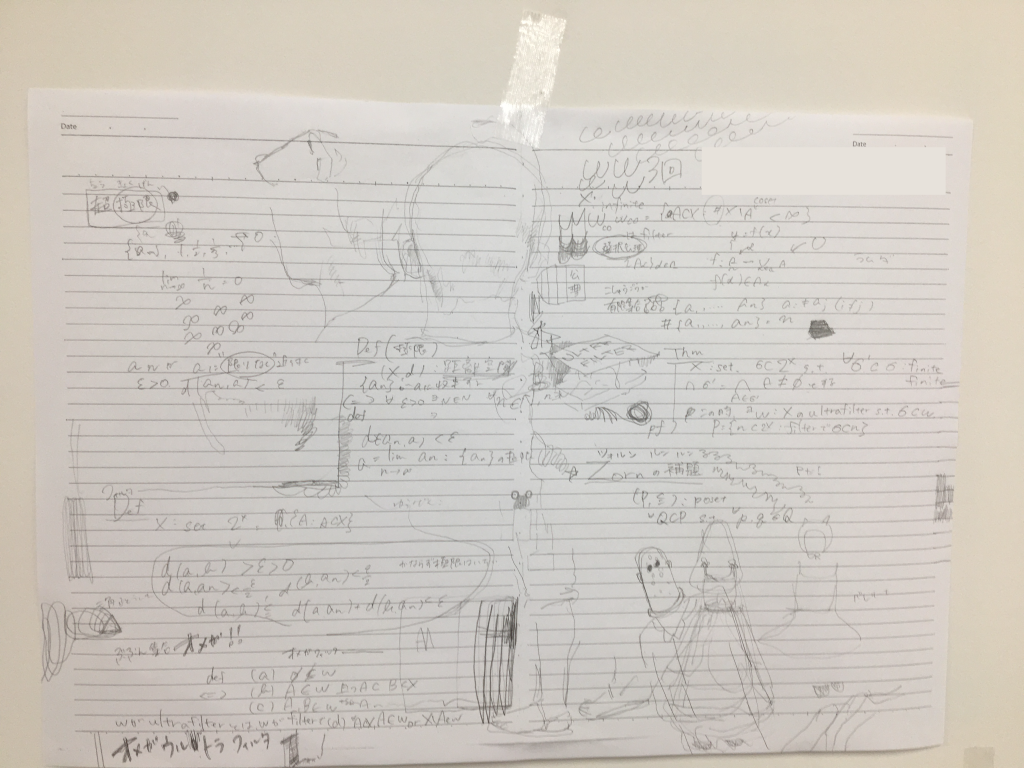

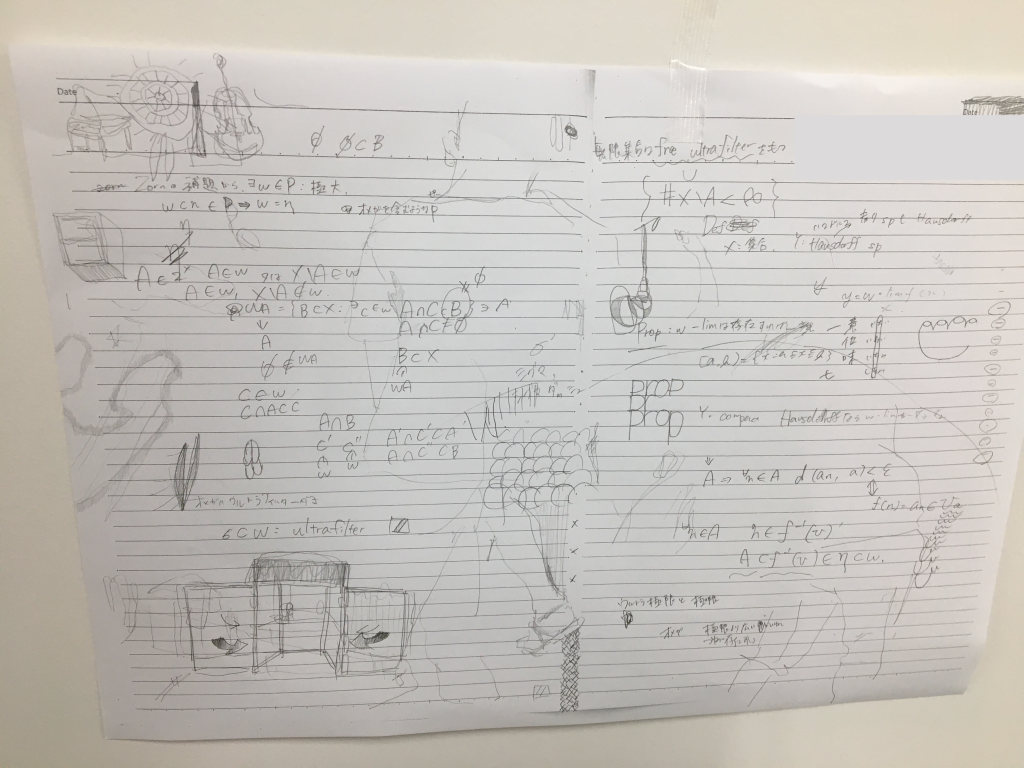

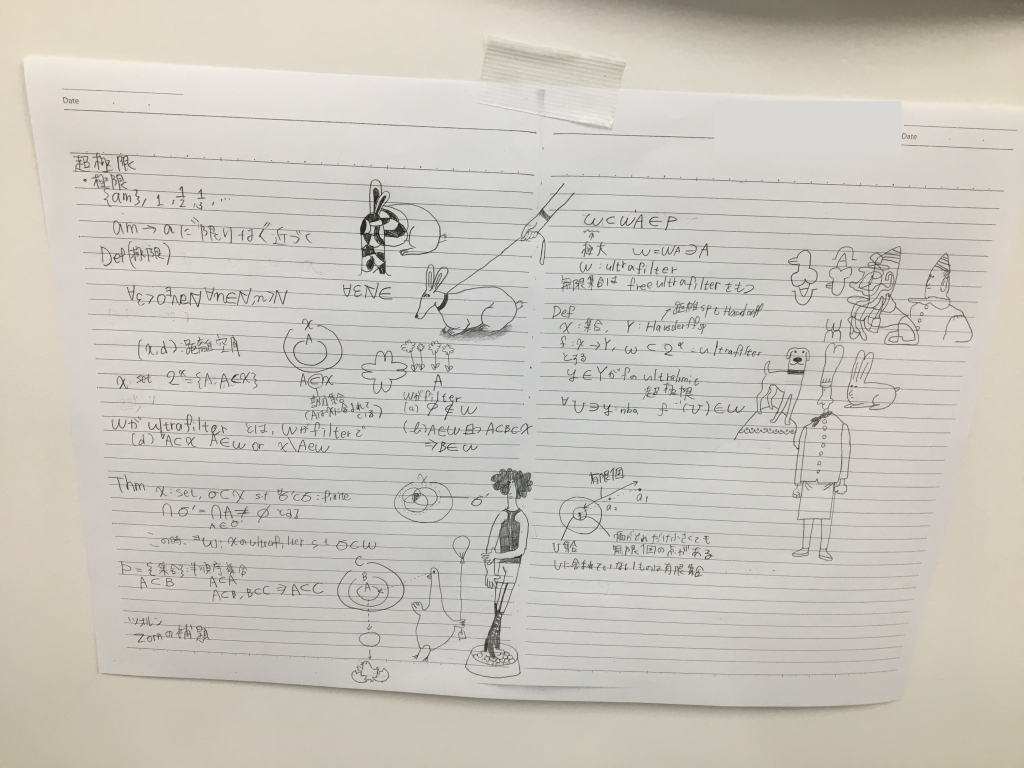

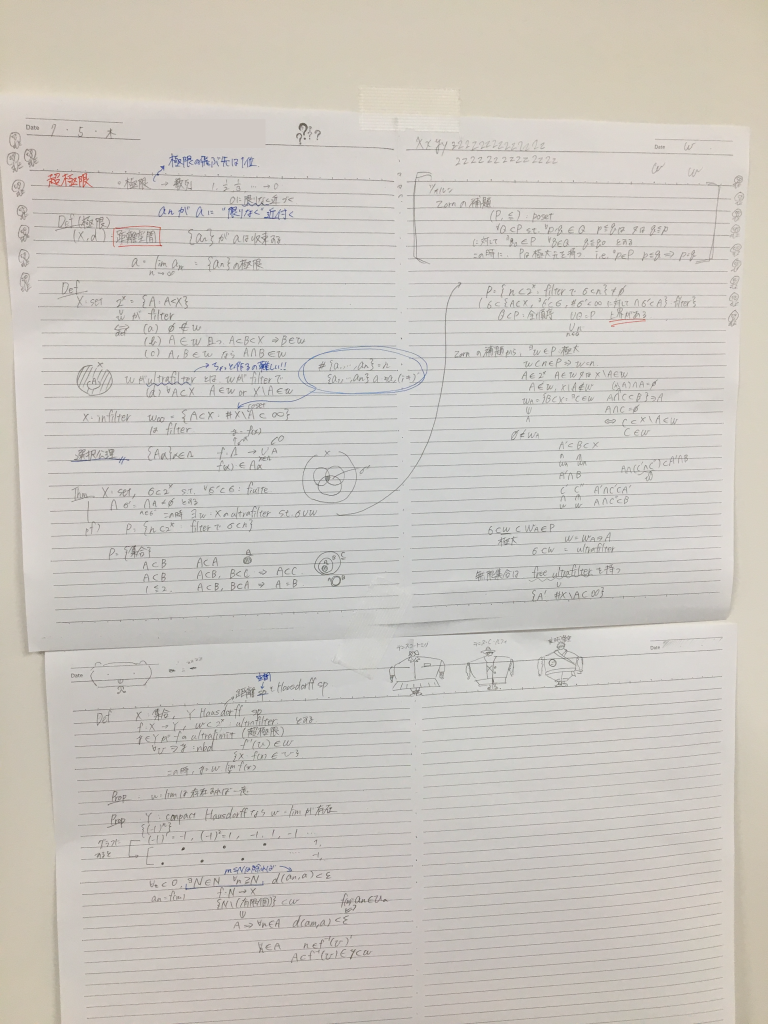

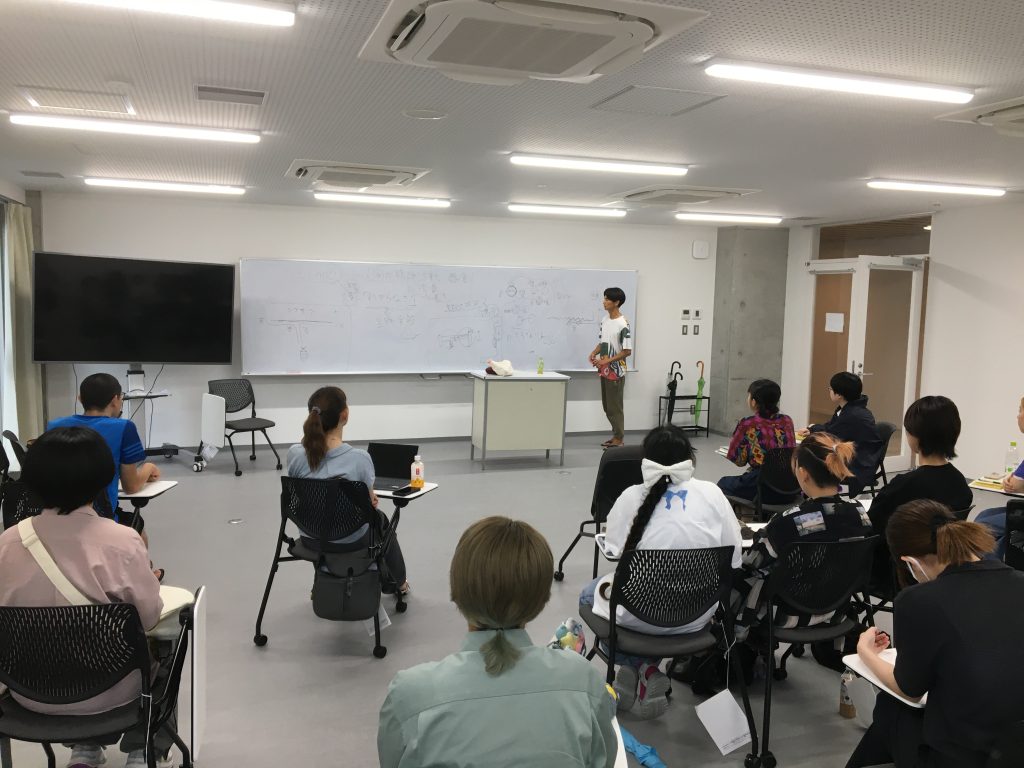

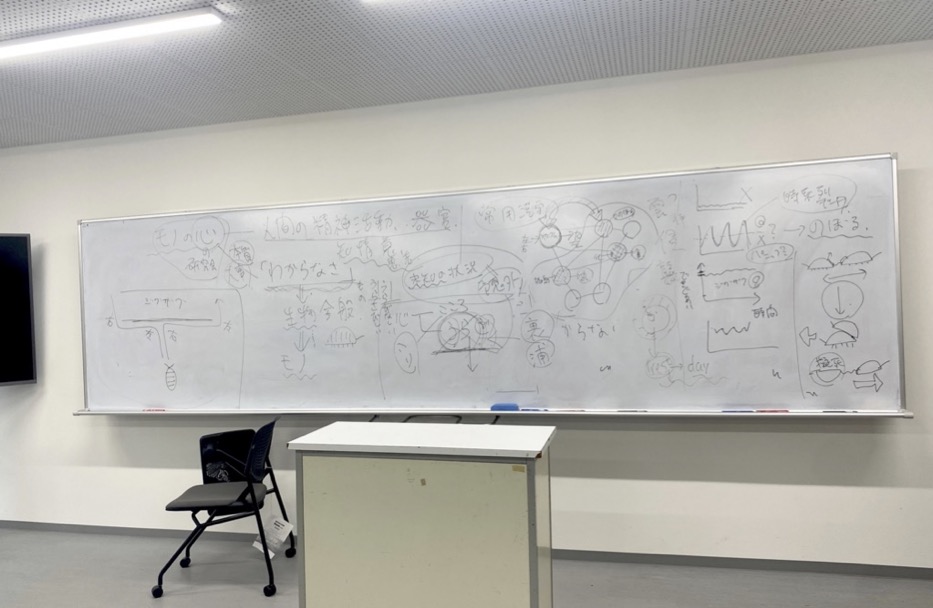

墨の作品が乾くのを待つ間に、中村美心さん(油画専攻)、山崎真由子さん(油画専攻)、中村早希さん(ビジュアルデザイン専攻)の企画「授業中の落書き」を実施しました。これは「みんなが授業中にノートの隅にしている落書きを見たい」という動機の企画だそうで、このために「誰かに授業をしてもらいたいのだけど、授業が面白すぎると授業を聞いてしまうので適度につまらない授業がいい」というリクエストがありました。「つまらない授業をしてください、出席者は全員落書きをします」というちょっと失礼な依頼を誰かにするのはなかなか難しいので、担当教員(磯部)がすることも検討しましたが、ありがたいことに今年度に京都大学から準レギュラーとして参加してくれていた島田草太朗さんが「僕の授業の落書きみたいです」と引き受けてくれました。

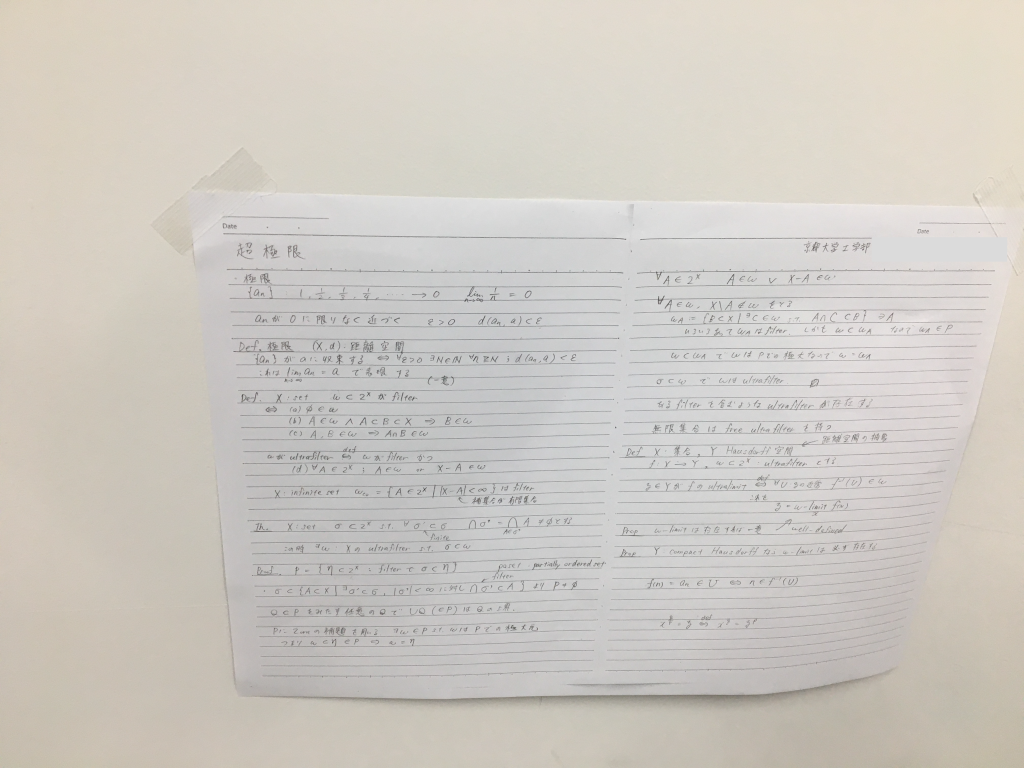

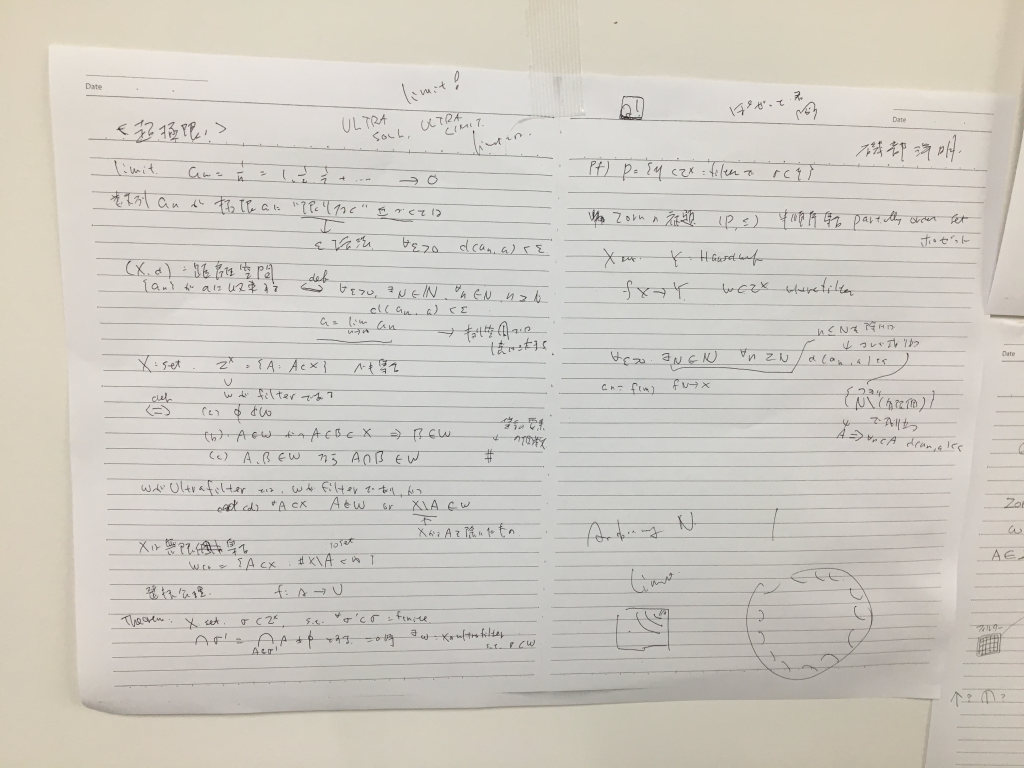

島田さんは数学と生物の両方に関心があり、卒業研究で古生物の形態を数学的に解析する研究に取り組んでいる理学部の5回生です。この日は数学の超極限(ultralimit)という概念について講義をしてくれたのですが、なんとその数学の話を聞きたいという動機で京都大学の工学部の学生さんも参加してくれました。

授業後、とっていたノートを壁に張り出して全員で共有しました。落書きも楽しいですが、以外にみんな数学の方もちゃんとノートを取ろうとしていたことがわかります。

最後にみんなで墨で遊んだ作品たちの鑑賞会もしました。

7月11日 生きものとモノのこころ

この日は、担当教員の磯部も参加している「モノの心の研究会」の中心人物で、信州大学の動物行動学者、森山徹さんが研究打合せを兼ねて京都に来られていたので、今年度のテーマ演習履修生以外にも生きものやその内的世界に関心のある学生も参加し、森山さんに講義を頂いたあとに学生の作品プレゼンを森山さんに見ていただく会となりました。

レポート担当:當麻里実(大学院油画専攻)

動物行動学者の森山徹さんが、京芸に来てくださりました。

森山さんは『ダンゴムシに心はあるのか』や『モノに心はあるのか』の著者です。ダンゴムシの心の有無を確かめるユニークな実験の紹介や、ダンゴムシのような生き物だけでなく、生きていないモノにまで心の存在を見出すことができる可能性を教えていただきました。

質問コーナーでは、「心をどう定義するのか」「心はあるけど感情は無いという状態があるとすれば、どんなものだろう」等、学生から出た疑問をもとに、森山さんと一緒に「心」について深く考える時間になりました。私たちが普段どんなものを「心」と捉えているのか、定義は漠然としているのになぜか存在を確信できる「心」というものの不思議さに、改めて気付かされる会でした。

糸と粘着テープで背中合わせに連結されると、ダンゴムシは互いに背を向けて「綱引き」をするしかない。しかししばらくすると、実験された14ペアのうち9ペアが、一方が他方へ「馬乗り」になり、一体となって移動し始めた。ダンゴムシは、振動を確認するとその場から逃げ去るという習性がある。しかし、上に乗った個体は下の個体から振動を受けていたにもかかわらず、逆に静止行動を発現させ続けた。また、一方が擬死しもう一方が引きずるというペアもあった。

この「綱引き」状態は、ダンゴムシにとって「未知の状況」である。心とは内に秘めているもの、つまり「潜在させる」ものであるとすれば、心の働きとはつまり「状況に応じた行動の発現(=振動を確認したら逃げる)を支えるために、余計な行動の発現(=振動を確認しているのに静止する)を『潜在させる』こと」だと言い換えることができる。未知の状況に応じることは当然困難であり、ダンゴムシは未知の状況において、本来抑制すべき静止行動を発現させてしまった。また、全てのペアが同じように「馬乗り」にならなかったことから、その選択は機械的なものではなさそうである。それはつまり、ダンゴムシは振動を確認している状況下においても、「静止する」という選択肢を潜在させていたということである。

後半は、今回の企画担当である油画M1の當麻と、油画学部4回生の大島美森さん、彫刻M2の上原咲歩さんが、自身の制作・研究についてそれぞれ紹介しました。おもに生きものをテーマに制作している3人だったので、森山さんにも聞いていただき制作について話を深めることができて、貴重な時間でした。

「原始的な織りを体験する」と「人が入れるシャボン玉を作る」

実質的な活動最終回となったこの日も、履修生による「これがやりたかった」企画2本立てでした。

レポート担当:北川愛(ビジュアルデザイン専攻)、北出季理(ビジュアルデザイン専攻)

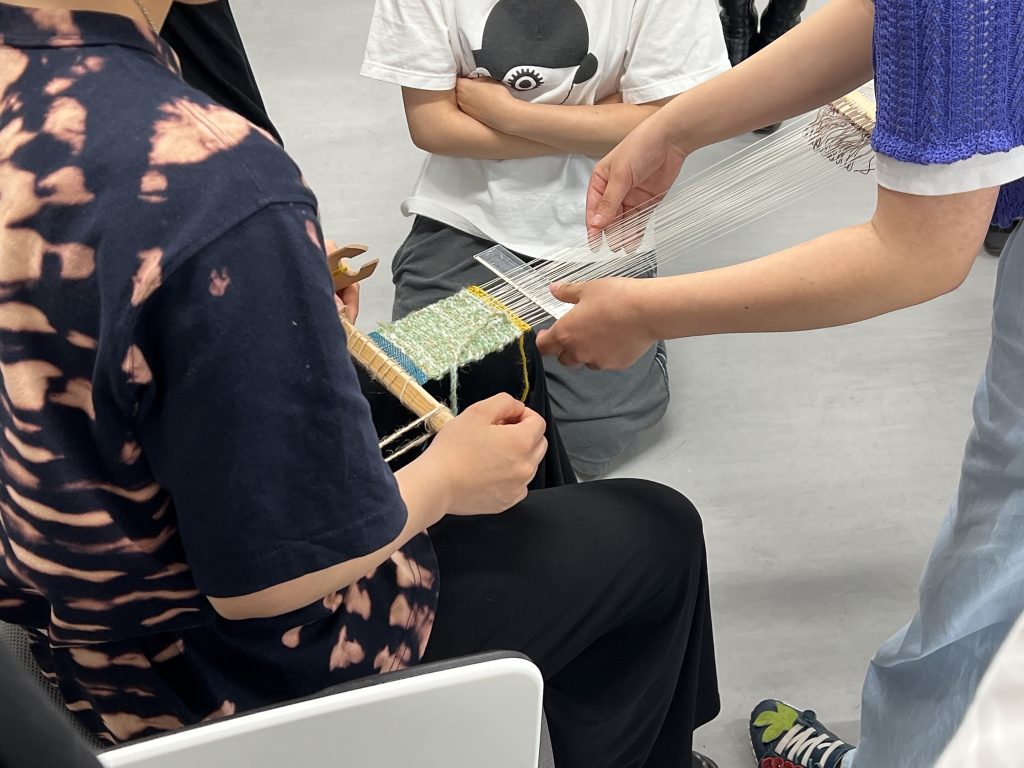

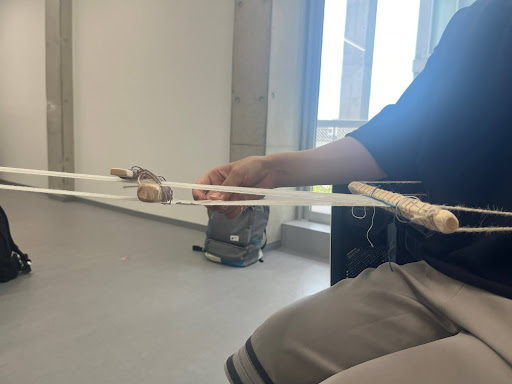

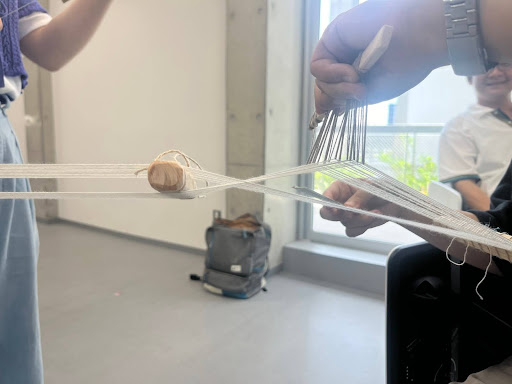

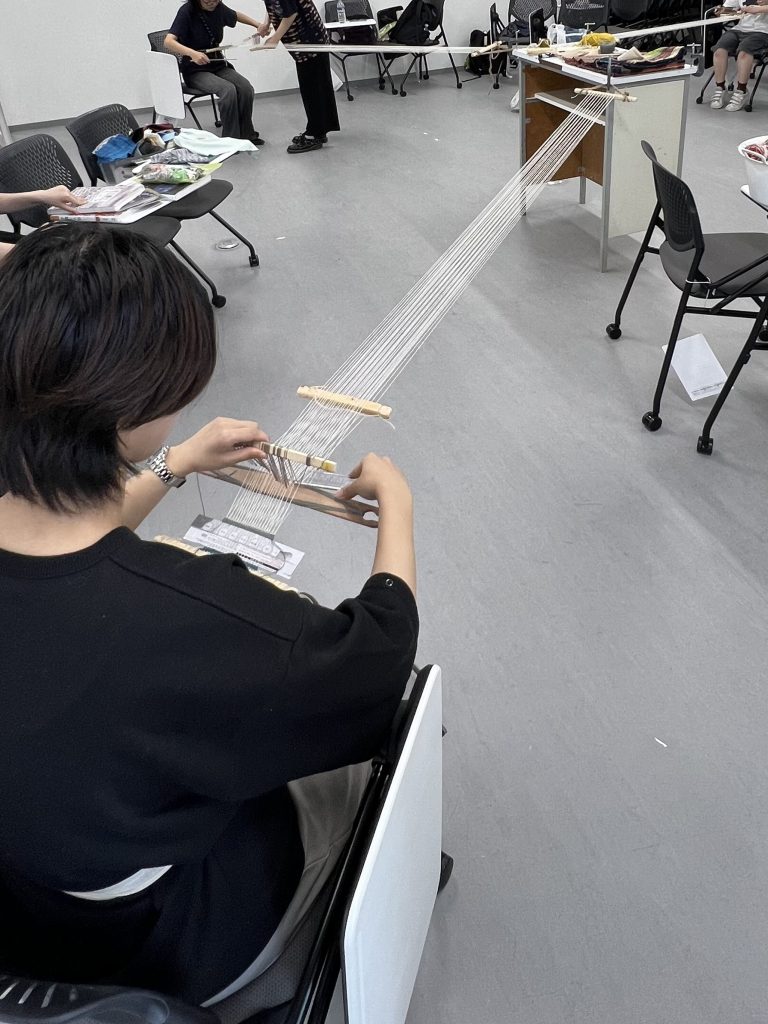

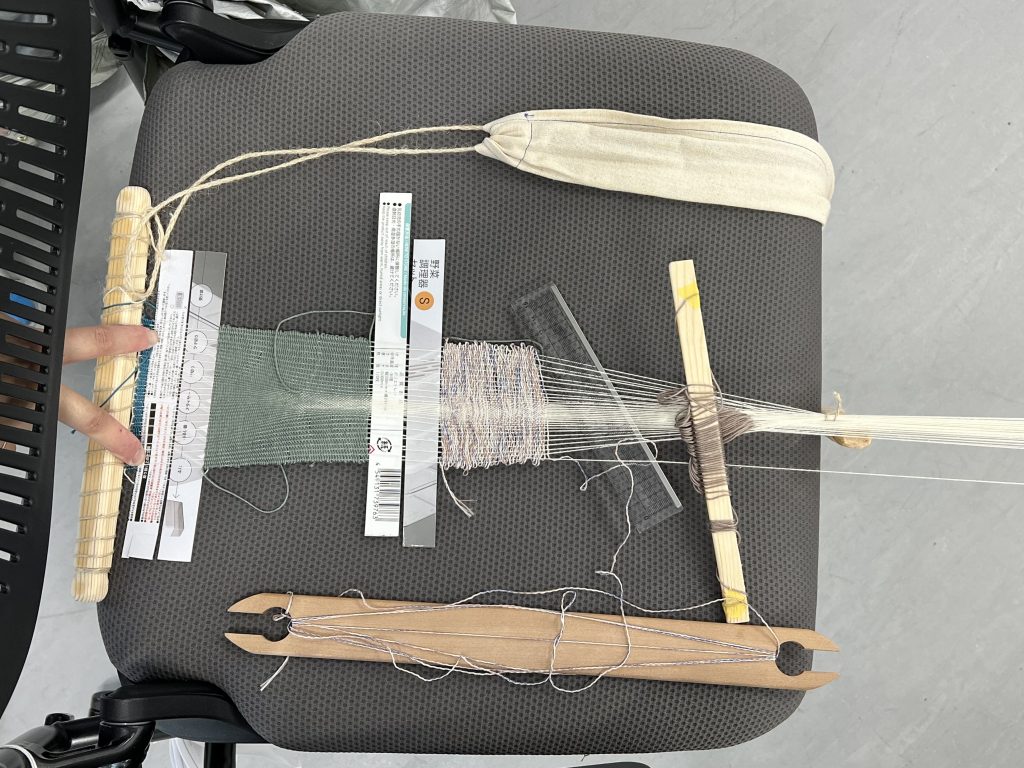

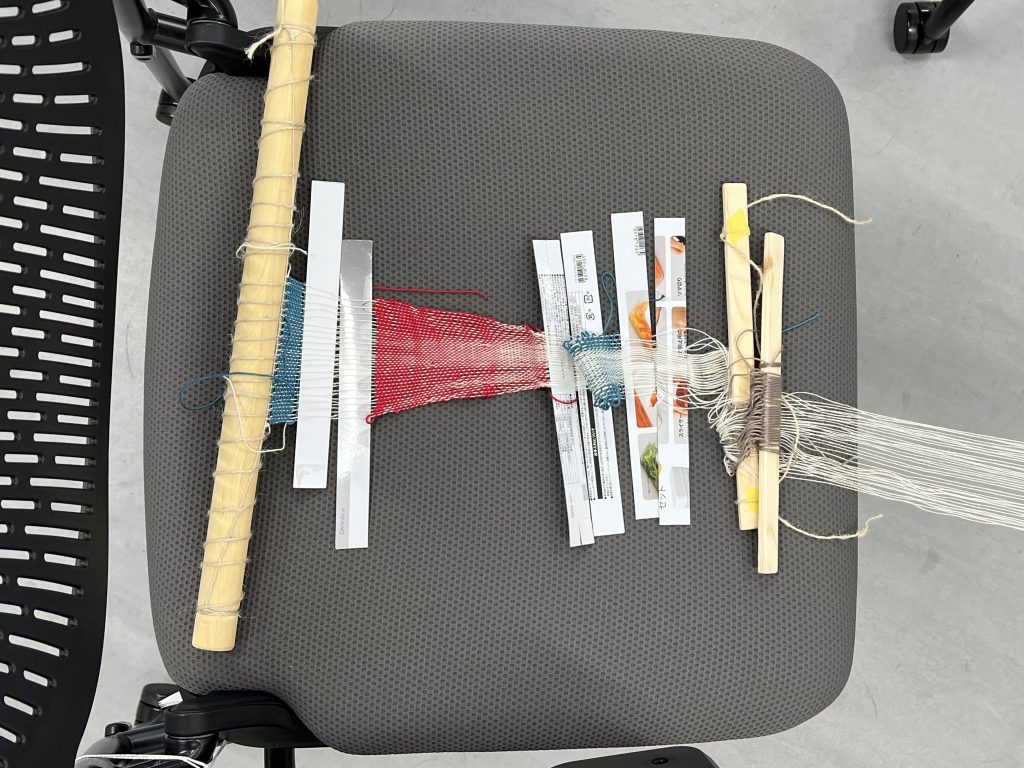

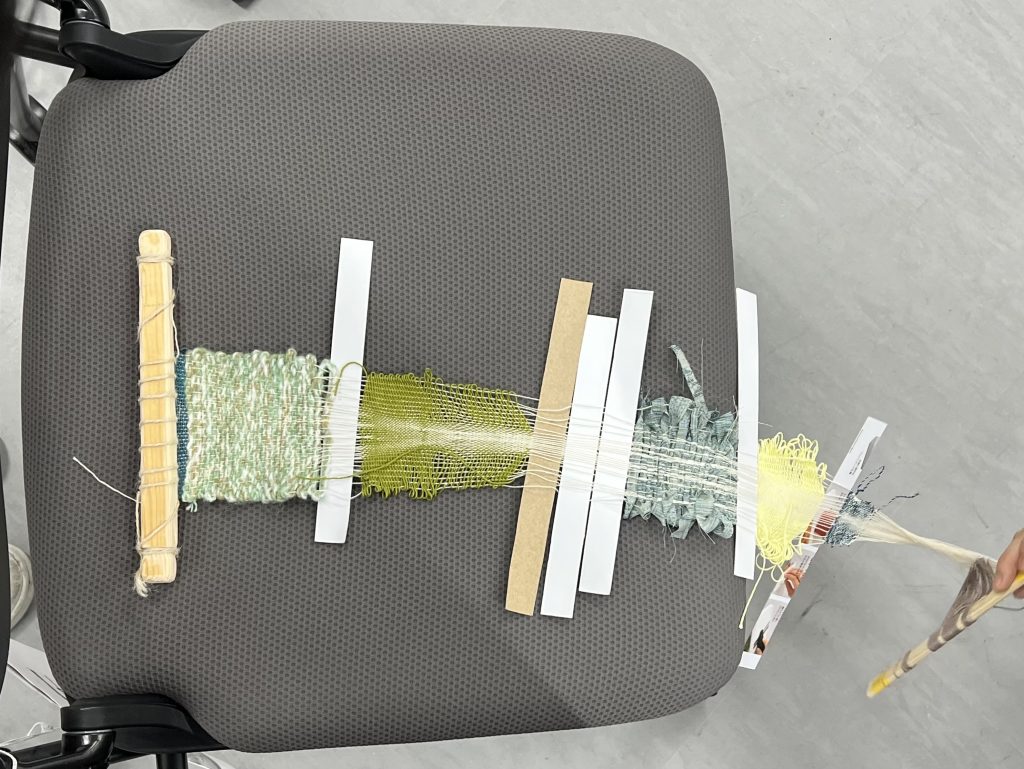

原始織り体験

7月18日は、彫刻専攻の深谷さんと北原さんによる企画「原始的な織りを体験する」と、そして染織専攻の渕上さんによる企画「人が入れる大きなシャボン玉を作る」を行いました。

おのおのが好きな糸を選んで、制作がはじまります。慣れない作業に四苦八苦。はじめはつきっきりで深谷さんと北原さんがサポートしてくれました。

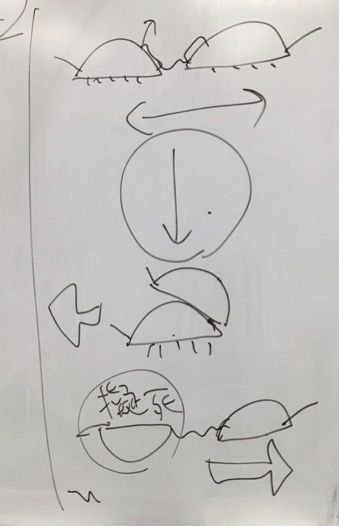

上糸と下糸が平行に張られています。右の写真のように上糸と下糸を交差させ、間に定規を差し込み、仮固定します。交互に上糸と下糸を持ち上げ、そこに横糸を通すことで織ることができます。

教室中に糸が長く張られていました。

出来上がった作品たちの写真が以下です。同じ織り方でも糸や力加減が違えば全く違う表情になりました。慣れない作業でコースターサイズを織るのにも1時間程度かかっています。

人が入れる大きなシャボン玉を作る

まず牛乳パックとB棟3階テラスにある砂利を用いてシャボン玉液を流すための液溜めを作成しました。中央に人が立ち、その周りを取り囲むようにシャボン液を流すことができる形状になっています。

そこにブルーシートを被せ、グリセリンと洗濯糊、食器用洗剤、水を混ぜて作ったシャボン液を流し入れます。作業をしていると手がぬるぬるになりました。

シャボン玉を作るための輪っかは、針金に包帯を巻いて作製したものを用いました。しかし、針金では強度が弱かったため、持ち上げる時に撓んでしまい輪っかの形を維持することができず、シャボン玉の膜がすぐに破れてしまいました。そこで、持ち上げても輪っかの形状を維持できるフラフープを用いて再度挑戦することになりました

失敗を踏まえ、フラフープに包帯を巻いたものを用いて再度挑戦すると、しゃがんだ状態の人がすっぽり入ることができるシャボン玉を作ることに成功しました。

番外編:オープンキャンパス

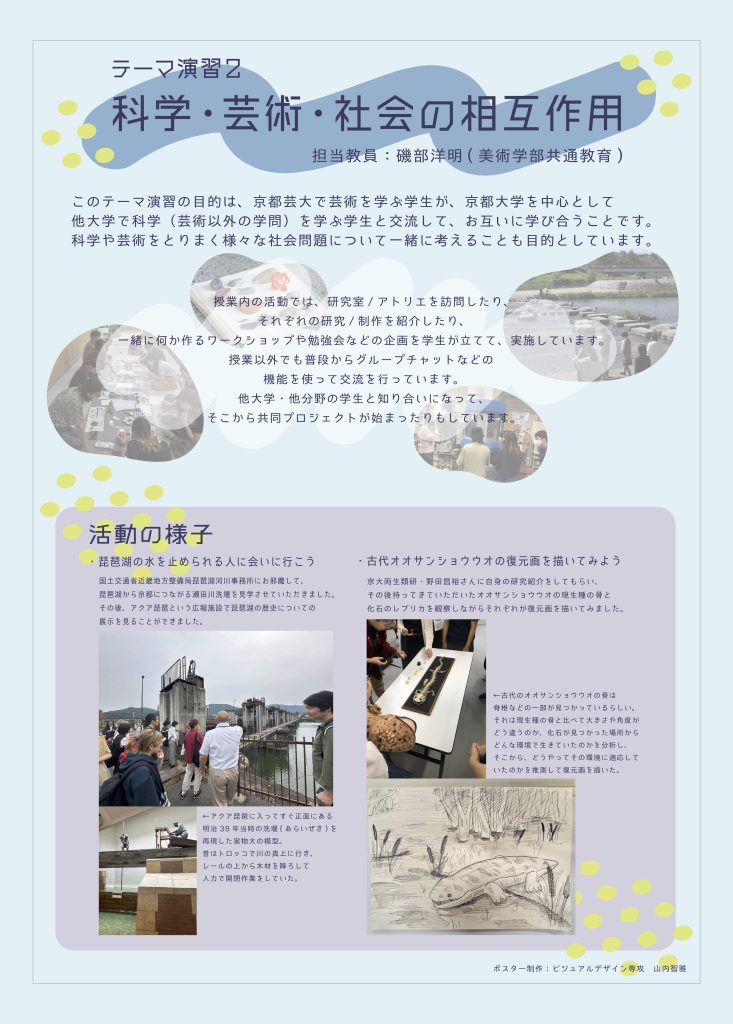

2024年度のオープンキャンパスでテーマ演習紹介コーナーに掲示するポスターを、ビジュアルデザイン専攻の山内智雅さんが作成しました。

授業外のスピンオフ活動

ふろふき大根の会

馬場のぼるさんの絵本『きつね森の山男』には、主人公の山男が「いまに さむくなったら、ふろふきだいこんの あっついのを くいながら、まっかっかのぶどうしゅを、きゅうっとやるだぞ。こりゃもう こたえられないだ。うっほお、もうじき もうじき。」と冬が来るのを楽しみにするシーンがあります。このシーンがあまりにも好きな担当教員(磯部)の発案により、年の瀬がせまる12月末、崇仁キャンパス近くの鴨川の河原でふろふき大根を作って食べる会をしました。帰省途中の卒業生が立ち寄ってくれたり、卒業論文で河原の利用状況を調査している他大学の学生さんにインタビューされたり、様々な交流が生まれる機会になりました。

京都大学紀伊大島実験所合宿

3月2日〜4日にかけて、本テーマ演習の7月11日の会に来てくれた動物行動学者の森山さん、そして京都大学フィールド科学教育研究センターの生態学者の伊勢武史さん、そして本テーマ演習の元参加者メンバーで、伊勢さんが所長を務める(しかし最近はあまり使われていなかったらしい)京都大学紀伊大島実験所で生きものやモノの心について考える合宿型研究会を企画しました。京芸、信州大、京大、それに京都精華大の学生や研究者も参加して、紀伊大島の森でフィールドワークをしたり、それぞれの研究や制作について紹介しあったりして、有意義かつ楽しい時間を過ごしました。

昨年度までの活動

過去に行ってきた活動のうち、記録を残しているものを紹介します。

2023年度

新型コロナのパンデミックも一段落し、沓掛キャンパス最後の学期となりました。2023年度の活動(ULA内部ページ)

また2018年度から2023年度までの活動について、美術学部研究紀要に簡単な報告を出版しました。PDFが京都市立芸術大学リポジトリから取れます。

2022年度

対面での活動がかなり増えてきました。2022年度の活動(ULA内部ページ)

2021年度

2021年度は新型コロナウイルス感染症流行のため多くがオンラインでの活動となりましたが、感染対策に気を付けながら、屋外や換気の良い場所でできることを中心に、一部で対面の活動も行いました。(外部サイト)

2018-2019年度

本テーマ演習が始まったのは、担当教員の磯部が京芸に着任した2018年度の後期のことで、その年前期の大学院生向け授業「自然科学探究特講」の履修生のうち何人かが、「後期にも何かやりたい」とテーマ演習を立ち上げてくれました。最初の2年間の活動の一部がこのサイトに掲載されています。(外部サイト)

関連した活動

本テーマ演習の授業として行ったものではありませんが、テーマ演習のスピンオフ的に企画されたり、広い意味での参加メンバーと担当教員(磯部)が関わる形で行った活動です。

宙漆プロジェクト

美術学部の学生・卒業生と他大学の工学系の学生の合同プロジェクトで、漆造形作品をスペースバルーンで成層圏まで運び、作品が地球の青い光に照らされる様子を撮影しました。外部サイト

座談会 表現の自由と倫理 2022

2016年に京都市立芸術大学のギャラリーアクアで開かれ、多くの批判の声があがったイベントについて振り返り、表現の自由や表現することに伴う倫理的な問題について話しあいました。(外部サイト)

アートxサイエンスxジェンダー

芸術と科学(学術)の両方がそのコミュニティ内部に抱えているジェンダー不平等について一緒に考えることを目的にした研究会を開催しました。(外部サイト)